BUN

Reframing the act of wearing — through the language of now. A design that translates the emotion and structure of tradition into a folded sequence of material, rhythm, and cultural memory.

Learn More +

Hustle Recap

직물의 유산을 현대의 감각과 언어로 재구성한, 한복 문화의 시각적 재해석

The Drop

전통 직물의 ‘결’과 한복의 ‘감성’을, 지금 이 시대의 언어와 감각으로 다시 풀어내기 위해 어떤 형식으로 접고, 어떤 흐름으로 펼쳐야 사람들의 손끝과 시선에 닿을 수 있을까?

시작의 맥락 – 직(織)과 감(感), 다시 짓는 문화의 결(結)

전통 직물의 유산, 현대의 감각으로 다시 태어나다.

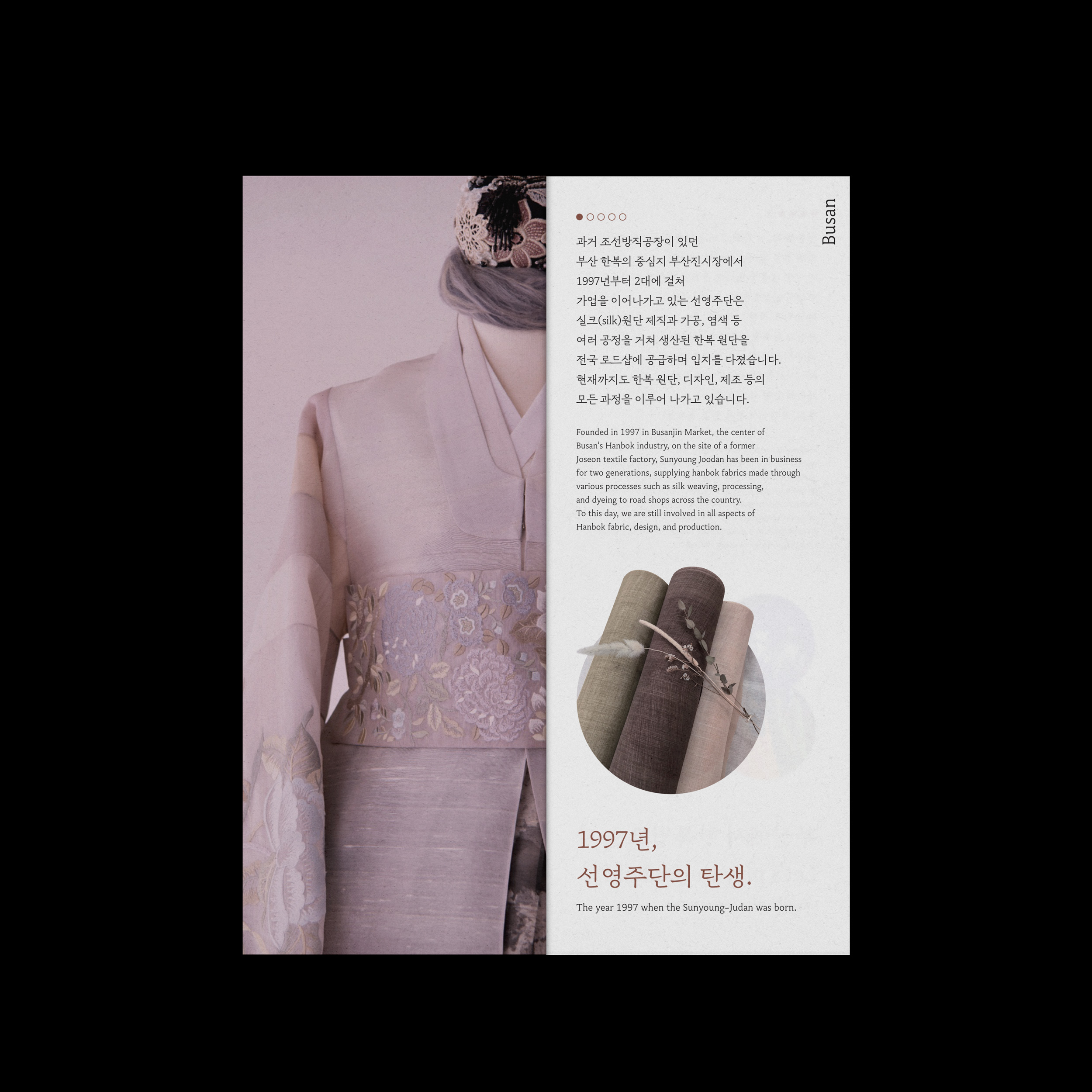

BUN은 1997년부터 2대에 걸쳐 부산 진시장에서 전통 직물(織物) 산업에 종사해 온 선영주단의 역사와 기술적 유산에서 출발한다. 부산 진시장은 오랜 기간 한국 섬유 유통의 중심지로 기능해 왔으며, 특히 한복 원단과 관련된 실용적 지식과 지역적 네트워크가 밀집되어 있는 장소이다.

BUN은 이와 같은 전통적 직물 기반을 바탕으로, 오늘날의 감각적 언어와 시각 문화 속에서 전통 의복의 맥락을 재해석하고자 한다.

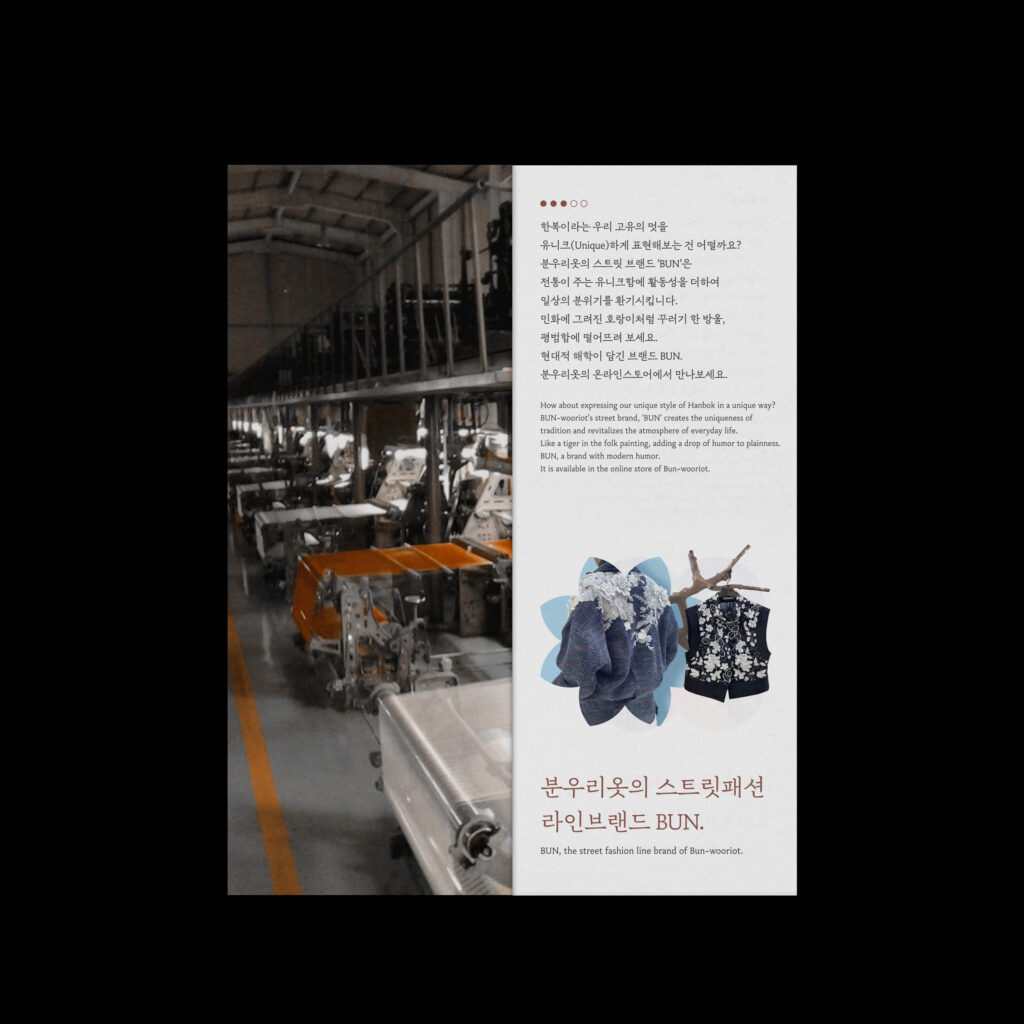

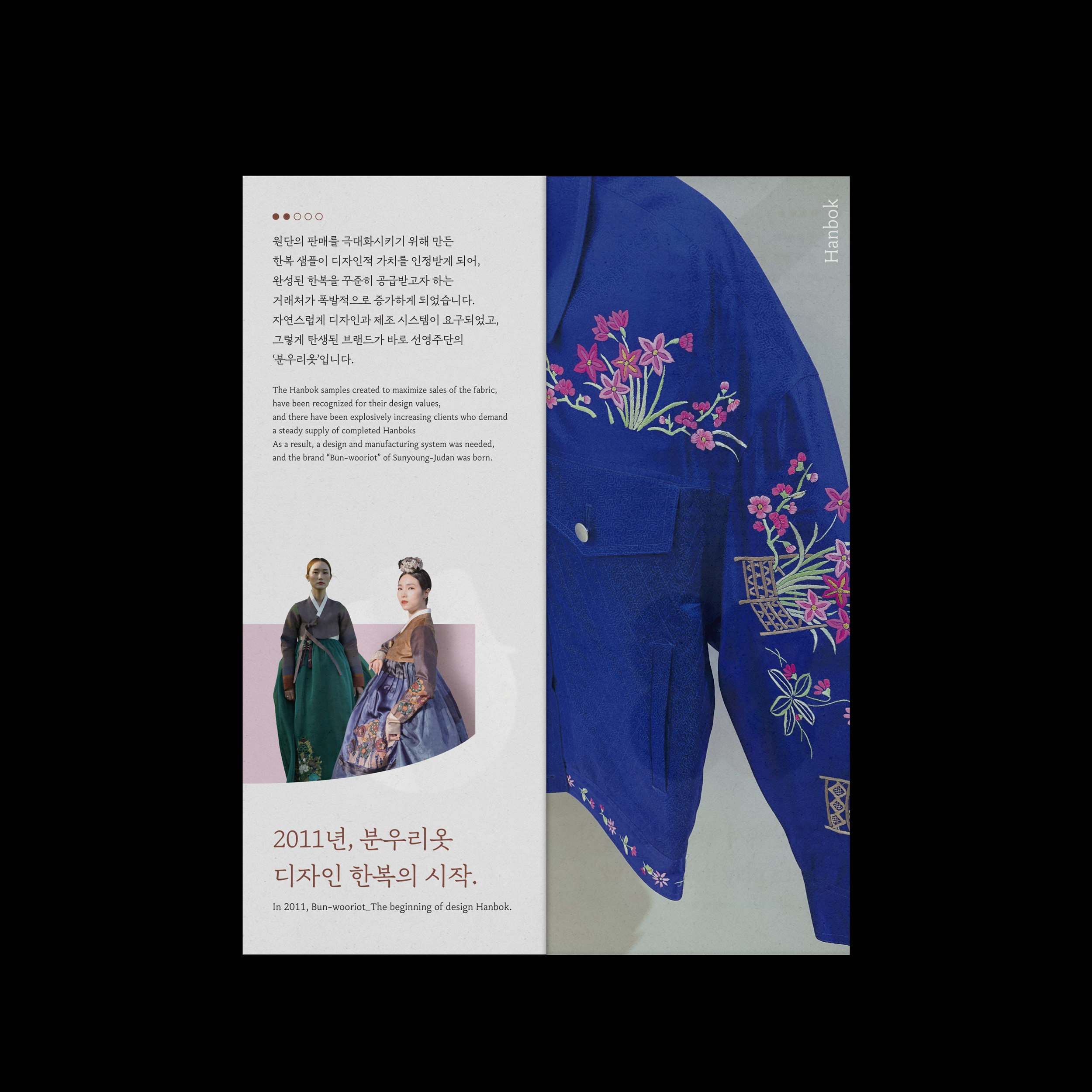

프로젝트의 핵심은 전통 한복의 정서적 층위(層位)와 물리적 구조를 감각적으로 재구성하는 것이며, 특히 종이라는 매체를 선택함으로써, 한복이 지닌 시간성 · 질감 · 구조적 미감을 시각적으로 번역하고, 이를 통해 젊은 세대와의 감각적 접점을 설계하려 하였다. 이는 한복의 전통성과 부산이라는 지역적 기원을 결합하여, 전통 의복의 문화적 의미를 현재 사회의 일상성(日常性)과 연결짓는 일종의 ‘입는 문화’로서 제안하려는 시도이기도 하다.

결과적으로 BUN은 과거의 유산을 단순히 복원하거나 계승하는 것이 아니라, 그 유산을 새로운 시대의 감각적 체계 안에서 재배치함으로써, 전통이 지금 – 여기의 삶과 어떻게 연결될 수 있는지를 탐색하는 문화 디자인 프로젝트로 정의된다.

입고, 겹치고, 펼친다. — 종이 위에 남은 한복의 감각

아래 질문은 하나의 주제를 시각적으로 풀어내기 위한 출발점이자, 프로젝트 전반의 사유 방식 즉, 디자인을 움직이게 하는 철학적 프레임을 설정하는 역할을 하였습니다. 우리는 한복을 단순한 전통의 상징으로 보지 않고, 입는 행위가 지닌 신체적 반복성, 사회적 표상성, 감정적 기억성을 물리적 구조로 전환하는 방식을 고민하고, 다음 세 가지 질문을 중심으로 구체화하였습니다.

· 매체 구조의 결정 – 접고 펼치는 행위가 ‘입는 동작’의 은유가 될 수 있는가?

· 내러티브의 순서 – 정보의 흐름이 한복의 착장 구조처럼 점층적으로 전개될 수 있는가?

· 조형 요소의 대응 – 시각적 레이어가 직물의 겹처럼 시간과 감정을 축적할 수 있는가?

이 질문들은 BUN 리플렛의 구성 방식에 논리적 토대를 제공하며, 입는 행위를 시각적으로 구성 가능한 감각의 구조로 전환하기 위한 기획적 사유를 형성합니다.

조형의 감각 — 구조를 입히고, 감정을 여미다.

우리는 ‘입는다’는 행위가 지닌 구조적 질서와 감각적 경험을 시각 언어로 조직하는 것을 디자인의 중심에 두었습니다. 한복의 착용 방식이 만들어내는 리듬과 정서를 리플렛이라는 매체 안에서 펼침, 접힘, 색채, 질감의 흐름으로 번역하였습니다. 이러한 설계는 질문에서 출발한 사고 구조를 조형 언어로 구체화함으로써, 한복의 착장 경험을 감각적으로 재구성하고자 하였습니다.

각 면은 감각의 층위를 따라 정밀하게 조율되어 있으며, 시선의 흐름과 시간의 전개에 따라 정서가 차곡차곡 쌓이도록 구성되어 있습니다. 시각적 구성은 감각의 결을 따라 배열되며, 질문으로부터 시작된 개념이 실재 공간 위에서 조형 언어로 구현되는 과정을 형성합니다.

형식과 물성의 관계 — 종이 위에서 시작되는 결(結)

종이는 직물과 유사한 질감을 지닌 재질로 선택되었으며, 그 표면의 미묘한 결은 한복 특유의 매끄러움과 정제감을 시각적으로 환기합니다. 리플렛의 접힘 구조는 감각의 흐름을 제어하는 물리적 장치로 작동하며, 펼침과 응축의 리듬을 통해 ‘입는 행위’의 시간성과 정서를 종이 위에 구현합니다.

네러티브의 흐름 — 겹과 결로 엮은 이야기

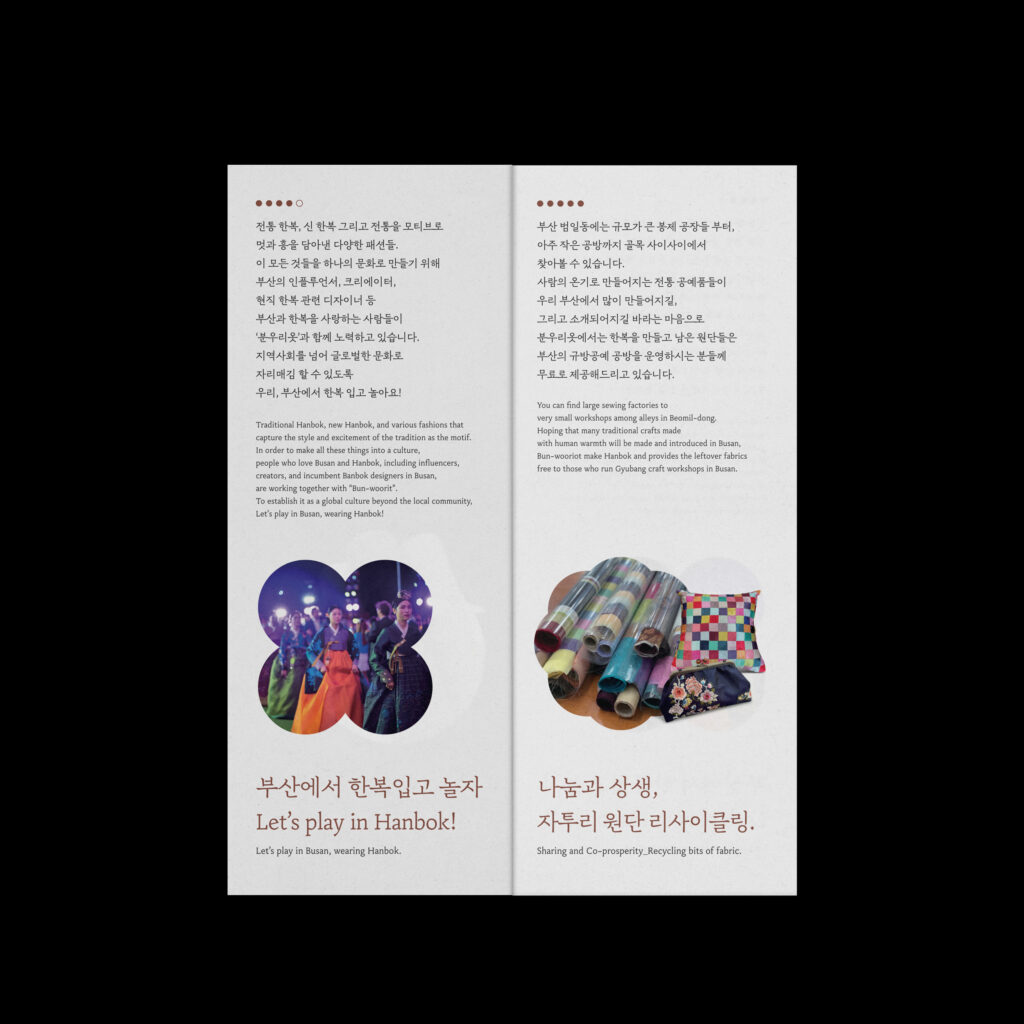

주제의 전개 순서를 공간 위에 배치함으로써, 읽는 이가 내용을 자연스럽게 따라가도록 유도합니다. 면마다 전달해야 할 인식의 밀도를 조정하고, 배치 간의 간격과 흐름을 통해 논리와 정서의 이동 경로를 설계하였습니다.

리플렛을 넘기는 행위는 일정한 순서에 따라 감각을 이어가는 경험으로 연결되며, 그 전체 구조는 정보를 순차적으로 받아들이도록 구성된 디자인된 서사로 작동합니다.

기원 ~ 철학 다이어그램

의미의 전이와 문화적 재해석 – 한복은 지금의 감각이다

우리는 전통 복식의 감정과 구조를 지금의 감각으로 풀어내기 위해, 리플렛이라는 인쇄 매체를 문화적 실천의 형식으로 선택했습니다. 접힘과 전개, 면의 흐름과 질감은 감정과 의미의 순서를 따라 배치되며, 읽는 이의 움직임 속에서 시각적 경험으로 완성됩니다